Best Practices für ein erfolgreiches Recovery

Härtetest

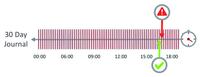

Für eine erfolgreiche Disaster-Recovery-Strategie benötigen IT-Administratoren nicht nur eine umfassende Backupplanung mit Stresstests, sondern müssen die Wiederherstellungsszenarien für den Katastrophenfall ebenso umfassend überdenken, implementieren und ständigen Tests unterziehen. Nur so kann ein Unternehmen sicherstellen, dass ein Restore zum gewünschten Ergebnis führt: der zügigen Rückkehr zum normalen Geschäfts- beziehungsweise Produktionsablauf.

In einem Disaster-Recovery-Plan können Sie sowohl die Koordination des Backups als auch des Recoverys festlegen und die Datensicherung entsprechend umsetzen, um dann die Wiederherstellung gemäß der Planung ohne Datenverlust durchzuführen. Als ersten Schritt für eine DR-Planung sollten Sie jedoch eine Bestandsaufnahme durchführen und festlegen, welche Systeme, Daten und Anwendungen besonders wichtig sind. Dabei lassen sich dann entsprechend der Priorisierung die Backupintervalle und -optionen einrichten.

RPOs und RTOs kalkulieren

...Der komplette Artikel ist nur für Abonnenten des ADMIN Archiv-Abos verfügbar.